- ホーム

- 相続マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツ

武蔵野市で不動産相続をする際の基礎知識や相続手続きの具体的な流れ、相続をうまく進めるためのコツについて解説しています。

1. 初めての不動産相続で知っておきたい基礎知識

1-1.相続分を決める方法

誰が何をどれくらい相続するかを決める方法は大きく3つあり、遺言書がある場合は「遺言書による相続」、遺言書がない場合は「遺産分割協議による相続」になります。

「法定相続分に則った相続」は実際あまり行われません。

不動産の相続方法3つとその概要

| 相続方法 | 概要 |

|---|---|

| 遺言書による相続 | 遺言書がある場合、原則その内容に則って相続する。 |

| 遺産分割協議による相続 | 遺言書がない場合、相続人全員で財産の分割方法について協議し、相続手続きを行う。 |

| 法定相続分に則った相続 | 法律で決まっている相続割合に則って相続する。 |

法定相続人は配偶者が最も優遇され、その下に「子またはその代襲相続人(孫)」、「直系尊属(父母)」、「兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)」がこの順番で優遇されています。

法定相続分は、法律によって以下のように割合が定められています。

法定相続分

| 法定相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 1 |

| 配偶者と子 | 1/2ずつ |

| 配偶者と直系尊属(父母) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

参考:国税庁:法定相続人と法定相続分

1-2.不動産の分割方法

複数人で相続した不動産の分割方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」と大きく4つあります。

財産の内容と、どのように分配したいかで取るべき方法が変わります。

4つの分割方法とその概要 向いているケース 一覧

| 分割方法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 現物分割 | 相続した不動産をそのままの形で相続すること。相続人が複数いる場合は分筆する。 | 面積の広い土地を所有している場合。 |

| 代償分割 | 相続人の一人分割できない財産を取得した場合、そのほかの相続人に代償金を支払うこと。 (例)相続人が二人いて相続財産が2,000万円の不動産だった場合、一人が不動産を取得し、もう一人に1,000万円を現金で払うという方法。 |

分けにくい財産を平等に分けたい場合。 |

| 換価分割 | 相続した不動産を売却して得られた代金を、相続人間で分割する方法。 | 相続した不動産に住む予定がない場合。平等に分割したい場合。 |

| 共有分割 | 相続した不動産を相続人複数人の共有名義とする方法。 | 他の分割方法が取れない時に取る最後の手段になりがち。 |

1-3.不動産の相続税評価の方法

相続した不動産の相続税評価の方法は土地と建物とで異なります。

土地の場合は基本路線価方式で行いますが、例外的に路線価が設定されていない土地に限っては倍率方式を用います。

建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるので簡単です。

不動産の評価方法とその概要

| 評価方法 | 概要 |

|---|---|

| 土地(路線価方式) | 道路に面する宅地1㎡あたりの価格で、これに土地の面積を掛ける。国税庁のHPで確認可能。 国税庁:https://www.rosenka.nta.go.jp/ |

| 土地(倍率方式) | 路線価が設定されていない土地について、その土地の固定資産税評価額に定められた倍率を掛ける。国税庁のHPで確認可能。 |

| 建物 | 固定資産税評価額=相続時の不動産評価額となる。 納税通知書で確認可能。 |

2. 不動産相続の手続きにかかる

主な税金・費用と相続で使える控除

2-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧

相続手続きにかかる主な税金・費用で、最も負担が重くなりがちなのが相続税です。

「相続した不動産の評価額」等、資産の状況により変化します。

不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧

| 概要 | 負担額の目安 | |

|---|---|---|

| 相続税 | 財産が基礎控除を超える場合にのみかかる | 財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない 控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金 |

| 登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |

| 必要書類の取得費用 | 主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 | 登記手続きに必要な書類全てで最低3,000円程度~ |

| 司法書士手数料 | 登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 | 大体5~10万円 |

2-2.不動産相続で使える控除 一覧

基礎控除は無条件で使えます。それ以外で最も大きな効果を持つのが小規模宅地の特例です。

その他、控除の条件にご自身が当てはまるかどうかの判断は難しいため、税理士に依頼した方が確実でしょう。

相続で使える控除と控除額の目安 一覧

| 概要 | 控除額目安 | |

|---|---|---|

| 基礎控除 | 遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |

| 小規模宅地等の特例 | 被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 | 例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |

| 配偶者控除 | 配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度 | 配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |

| 贈与税の基礎控除 | 暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる | 年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |

| 未成年控除 | 法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される | 満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |

| 障害者控除 | 相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される | 該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障害者の税額控除」 |

| 相次相続控除 | 相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される | 前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |

| 特定空き家の3,000万円特別控除 ※令和9年12月31日まで |

相続または遺贈により取得した、被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たすことで譲渡所得から一定額が控除される | 要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除される 参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 |

しつこい営業は一切致しません

相続のお悩みを無料で

プロに相談してみませんか?

不動産相続のプロであるスマイルネットが、

お客様一人ひとりに向き合ってお悩みを解決します。

相続のご相談・査定依頼、セミナーへのお申し込みは

電話・メールフォーム・公式LINEから受け付けております。

0422-38-5002 営業時間 9:00~19:00 年中無休(年末年始除く)

三鷹市・小金井市エリアも

お気軽にご相談ください

3. 不動産相続の流れと必要な手続き

相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。

また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士等)に依頼可能です。

相続発生から手続きの流れ・任せられる専門家・手続き期限 一覧

| 相続発生からの流れと必要な手続き | 任せられる専門家 | 手続き期限 |

|---|---|---|

| 1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) | ― | できるだけ速やかに |

| 2 法定相続人の確定 | ・弁護士 ・司法書士 ・税理士 ・行政書士 |

|

| 3 相続遺産調査 | ||

| 4 遺産分割協議 | ・弁護士のみ(代理交渉) | |

| 5 限定承認・相続放棄の申述 | ・弁護士のみ(代理申請可能) ・司法書士(書類作成のみ可能) |

相続を知った日から3ヵ月以内 |

| 6 準確定申告(被相続人の所得税) ※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等 |

・税理士のみ | 4ヵ月以内 |

| 7 遺産分割協議書の作成 ※遺言書が無かった場合や複数人の相続人がいた場合 ※相続人が1人の場合は、遺産分割協議は不要です。 |

・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 |

10ヵ月以内 |

| 8 相続税申告 | ・税理士のみ | |

| 9 遺留分侵害額請求 ※トラブルがあった場合のみ |

・弁護士のみ | 1年以内 |

| 10 相続登記(不動産のみ)手続き | ・弁護士 ・司法書士 |

3年以内 |

なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。

弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。

税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。

3-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」

1. 遺言書の確認・検認

遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。

遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。

検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。

2. 法定相続人の確認 (弁護士、司法書士等に依頼可能)

遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。

こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。

3. 相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)

法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。

預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。

なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。

依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。

4. 遺産分割協議(もめている場合、弁護士に依頼できる)

遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。

この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。

3-2.「相続を知った日から3ヵ月以内にする手続き」

5. 限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)

被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。

これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。

書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。

3-3.「4ヵ月以内にする手続き」

6.準確定申告(税理士に依頼可能)

被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。

また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。

こちらは税理士のみに依頼可能です。

3-4.「10ヵ月以内にする手続き」

7.遺産分割協議書の作成(弁護士、司法書士等に依頼可能)

複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。

遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。

弁護士・司法書士に依頼することが多いです。

8.相続税申告(税理士に依頼可能)

相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。

相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。

こちらは税理士のみに依頼可能です。

3-5.「1年以内にする手続き」

9.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)

遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。

これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することができるというものです。

こちらは弁護士のみに依頼可能です。

3-6.「3年以内にする手続き」

10.相続登記(弁護士、司法書士に依頼可能)

相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日を目処に義務化されました。

正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。

※正当な理由の例

・相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。

期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。

司法書士に依頼するケースが一般的です。

4.「相続」に関するデータと分析

4-1.東京都の相続遺産の内訳

東京都での親から自身が相続した財産の内訳は「不動産」が57.0%、次いで「現金」が29.4%となっています。

「不動産」での相続が半分以上を占める結果となっており、この数値は日本全体、関東地方と比較しても圧倒的に高いです。

東京都の相続不動産の活用方法で最も多いのは「ご自身が居住」で25.6%となりました。

また、「売却した」と回答した人は15.9%となり、この数値は全国的に見ても高い水準となっています。

4-2.データから見た「相続を受ける人」の分析

「相続を受ける人」の状況

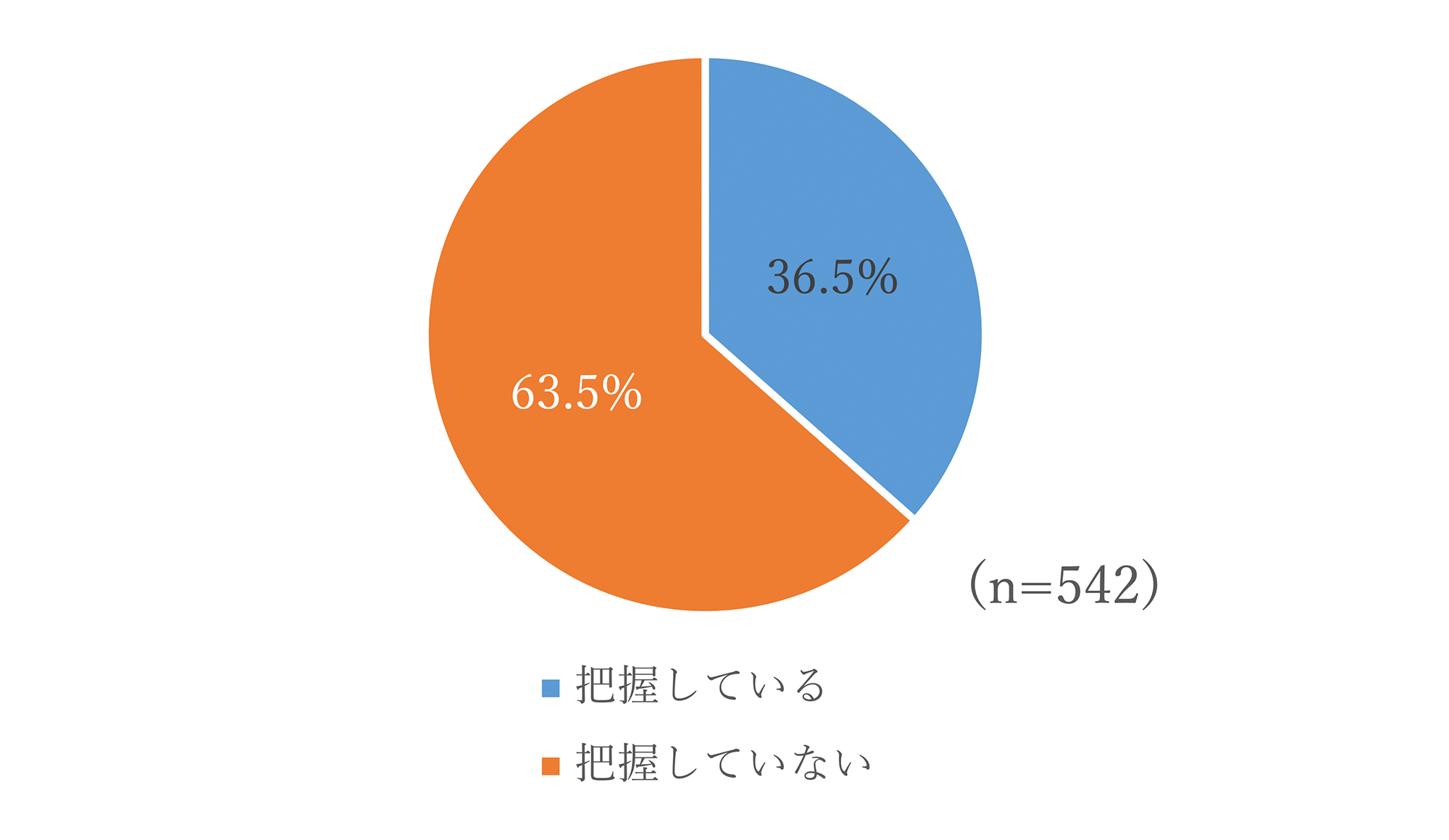

NTTデータ経営研究所の調査によると、都市部居住の 50~60 代のうち、半数近くの人が出身地から 1 時間以上離れて暮らしていることが分かっており、更に、親と別居している人の割合は6割を超えています。

別居の親の資産の把握状況も「把握していない」が6割を上回りました。

【図 別居している親の資産の把握状況】

参照:https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/newsrelease/220302/survey_results.pdf

なお、親と相続の相談をしたことがあるかについては、全体の7割弱が「したことがない」もしくは「する必要性を感じなかった」と回答しています。

この結果から、親とは離れて暮らしており、資産の状況も相続に関する相談もしていないという人が全体の半分以上を占めていることが分かります。

「相続を受ける人」の悩み

一般的に、相続発生まででは介護の不安や、被相続人が認知症になることの心配など、親の健康状態に関わる悩みが多く、相続発生後では、相続手続きや流れと相続税に関する悩みが多数を占めている模様です。

また、専門家にサポートしてほしいことの調査でも、税金についてのサポートは上位にあがりがちです。財産の額が多い家庭では、相続争いの心配から、弁護士に間に立ってほしいという意見がありました。

また、不動産など分けにくい財産の分配について心配する声も一定数上がっています。

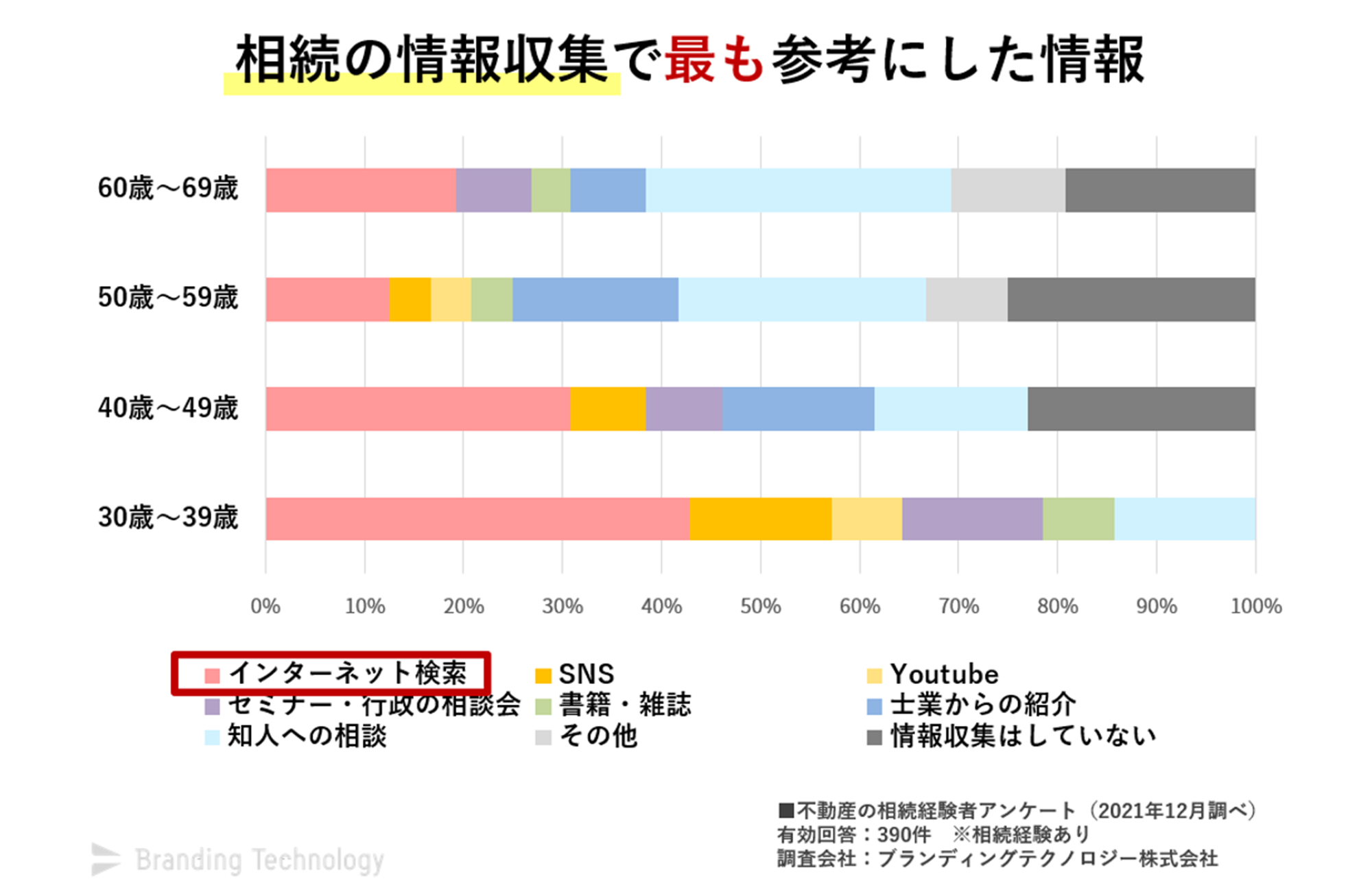

「相続を受ける人」が情報収集をする方法

ブランディングテクノロジーの調査によると、相続の情報収集の手段で最も多く使われているものはインターネットでした。

その次に知人への相談が多く、一定数士業からの紹介もあるようです。

【図 相続の情報収集で最も参考にした情報】

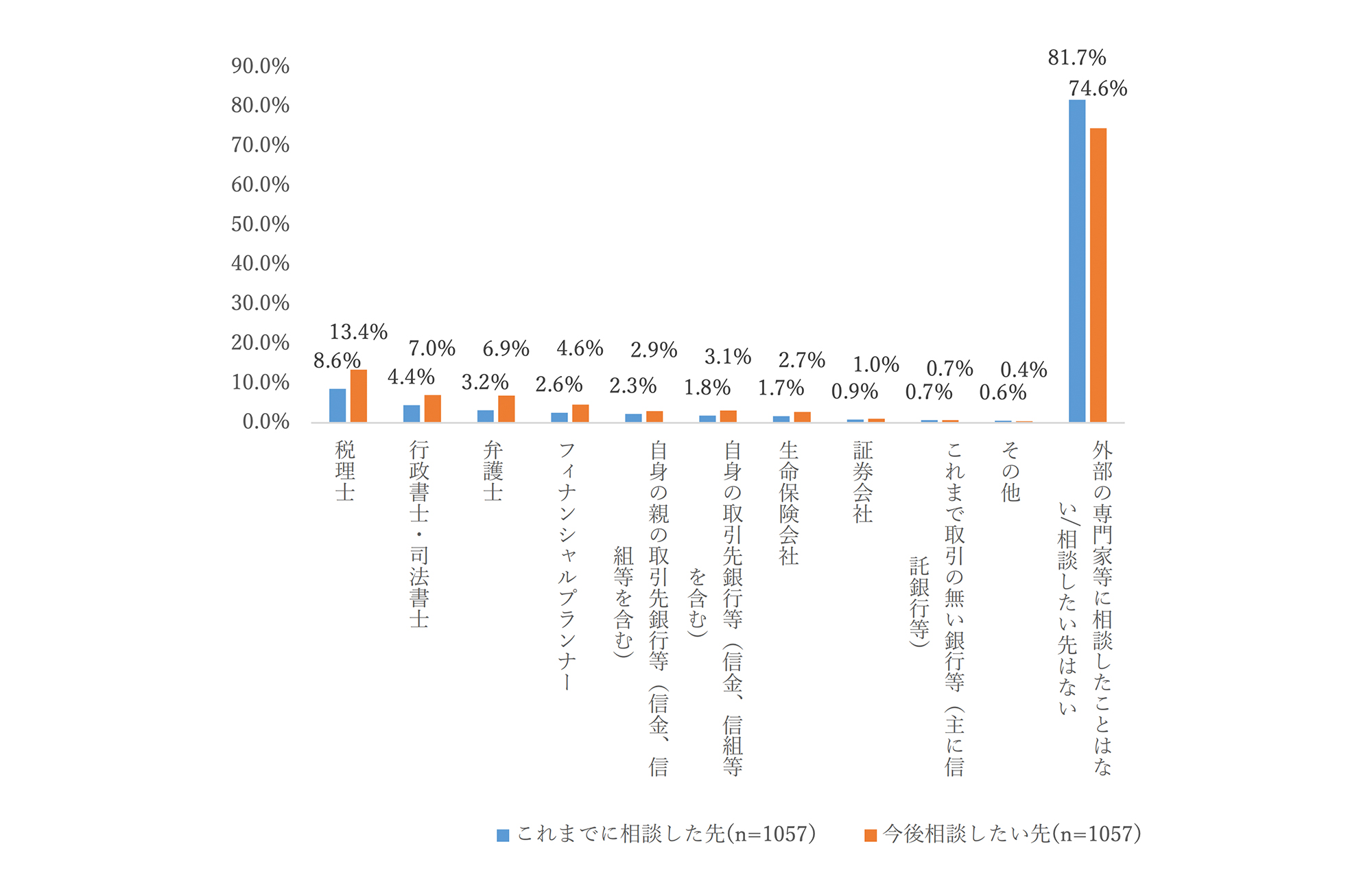

4-3.「相続を受ける人」が選んだ相談先

NTTデータ経営研究所の調査によると、相談先は 「税理士」が最多でした。

この結果から、相続に関しては特に税金面が気になっている人が多いと考察できます。

相続に関する外部専門家への相談経験・相談意向

参照:https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/newsrelease/220302/survey_results.pdf

ただし、他調査だと「親族ともめるのが心配」という悩みが多く、弁護士が相談先の1位に上がっている例もあります。

不動産相続に関していえば、不動産屋さんが連携している不動産に詳しい士業等の専門家を紹介してくれるので、不動産屋さんに相談するのも適切な選択肢の一つです。

しつこい営業は一切致しません

相続のお悩みを無料で

プロに相談してみませんか?

不動産相続のプロであるスマイルネットが、

お客様一人ひとりに向き合ってお悩みを解決します。

相続のご相談・査定依頼、セミナーへのお申し込みは

電話・メールフォーム・公式LINEから受け付けております。

0422-38-5002 営業時間 9:00~19:00 年中無休(年末年始除く)

三鷹市・小金井市エリアも

お気軽にご相談ください

5. 武蔵野市で相続した不動産を上手に売却するコツ

5-1.武蔵野市の不動産売却相場と概況

武蔵野市の不動産売却相場は、直近で種類別に大体以下のようになっています。

表 武蔵野市の不動産の売却相場 種類別

| 戸建て | マンション | 土地 |

|---|---|---|

| 仲介……8,140万円 買取……5,698万円 |

仲介……6,023万円 買取……4,216万円 |

仲介……1億1,067万円 買取……7,747万円 |

武蔵野市の不動産相場の概況

武蔵野市の不動産市場は過去2年と比較し、全体的に大きな値崩れはなく安定して取引が行われています。

中でも、マンション需要が高まりを見せており、平均売却価格は去年の同時期と比較すると約500万円上昇という結果でした。

武蔵野市は、JR中央線が通る「吉祥寺駅」「武蔵境駅」「三鷹駅」があり、都内の主要駅へのアクセスが抜群なため、幅広い層からの人気があり、駅近辺に所在するマンションは時期を問わず好条件での売却が見込めます。

加えて、中古マンション市場は、単身世帯はもちろんのこと、一戸建てよりも安価なことからファミリー世帯からのニーズも高く、売れやすい傾向にあります。

また、近年は全国的に見られる資材高騰により新築マンションの価格も高くなっており、手が出しづらい状況です。

中古マンションは修繕が必要にはなりますが新築ほど資材高騰の影響を受けないため、今後も安定した取引が期待できるでしょう。

5-2.武蔵野市で相続した不動産を上手に売却するコツ

- 地域の特性に詳しい不動産会社を選ぶ

- 実績や経験が豊富な不動産会社を選ぶ

- 士業や専門業者と連携した不動産会社を選ぶ

地域の特性に詳しい不動産会社を選ぶ

不動産市場は地域の特性によって、大きく異なります。

大手の不動産会社では、一定レベルのサービスが受けられる安心感がありますが、地域に詳しい不動産会社を選べば、地域ごとの「売れやすいタイミング」や「売れやすい宣伝の仕方」といった細かなところまで提案をしてもらえます。

最適な売却戦略を立てやすくなるので、満足のいく売却結果につながるでしょう。

実績や経験が豊富な不動産会社を選ぶ

相続した不動産を上手に売却するためには、「売却の実績」はもちろん、加えて「経験」が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。

例えば、相続では内容によって手続きが複雑化したり、相続人同士でトラブルが起こったりする可能性があります。

実績や経験が豊富であれば、お客様一人ひとりに合ったより最適な提案やスムーズな問題解決をしてくれるでしょう。

士業や専門業者と連携した不動産会社を選ぶ

相続した不動産を売却する際には、残置物の撤去、売却や相続に関する手続き、税金の支払いなどやらなければならないことが沢山発生します。

自分でできることもありますが、内容によっては、行政書士や弁護士といった士業に依頼が必要です。

士業や専門業者と連携がとれている不動産会社に相談すれば窓口1つで、売却手続きから相続に関わることまで相談でき、スムーズな売却ができるでしょう。

スマイルネット株式会社は行政書士、弁護士、税理士、司法書士と連携しており、相続不動産に関わるさまざまな手続きのサポートが可能です。

加えて、解体業者、残置物処理業者との連携も可能であり、不動産相続におけるお悩みを一括してご相談いただけます。どんなことでもお気軽にお問合せください。

スマイルネット株式会社:https://e-smilenet.jp/souzoku/

5-3.武蔵野市の相続事例集

武蔵野市の相続事例についてご紹介いたします。

6.不動産相続に必要な書類の詳細と入手場所一覧

不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。

6-1.登記手続き

登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。

登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧

| 登記手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 |

|---|---|

| 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | |

| 被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | |

| 不動産を相続する相続人の住民票 | |

| 固定資産評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |

| 登記申請書 | 自分で作成(申請書様式:法務局) |

| 遺産分割協議書 | 作成の必要あり |

※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。

6-2.相続税申告手続き

相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。

相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧

| 相続税申告手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 | |

|---|---|---|

| 被相続人・法定相続人に関わるもの | 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | ||

| 被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 | |

| 相続人全員の住民票 | ||

| 相続人全員の印鑑証明書 | ||

| 法定相続情報一覧図 | 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 |

|

| 遺産分割の内容に関わるもの | 印鑑登録証明書 | 居住地の市役所 |

| 遺産分割協議書の写し | 相続人が作成 | |

| 遺言書の写し | 自宅所有 | |

| 不動産に関わるもの | 固定資産税評価証明書 | 市役所もしくは都税事務所 |

| 登記事項証明書 | 法務局 | |

| 公図・地積測量図 | ||

| 住宅地図 | 民間の地図プリントサービスを使用 | |

| +税務署でもらう相続税の申告書 | ||

※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。

※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。

相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。

煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。

しつこい営業は一切致しません

相続のお悩みを無料で

プロに相談してみませんか?

不動産相続のプロであるスマイルネットが、

お客様一人ひとりに向き合ってお悩みを解決します。

相続のご相談・査定依頼、セミナーへのお申し込みは

電話・メールフォーム・公式LINEから受け付けております。

0422-38-5002 営業時間 9:00~19:00 年中無休(年末年始除く)

三鷹市・小金井市エリアも

お気軽にご相談ください

7.武蔵野市での不動産相続に

必要な書類の入手先住所・連絡先

市役所

法務局

【東京法務局 府中市支局】

〒183-0052東京都府中市新町2-44

電話番号:042-335-4753

HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/hucyuu.html

8.武蔵野市で相続をする際に

サポートしてくれる公的機関・士業

8-1.無料で相談できる公的機関・準公的機関

武蔵野市役所 市民活動推進課内 相談室(西棟7階)

【法律相談】

内容:借地・借家、不動産、相続、離婚などの法律問題全般について、弁護士が相談をお受けします。

日時:月曜日・水曜日・金曜日

午前10時~正午、午後1時15分~3時50分

予約受付:午前8時30分から午後5時まで(相談日当日のお申込みは午後3時30分まで)

予約電話:0422-60-1921

【税務相談】

内容:所得税、法人税、贈与税、譲渡税などの税金問題全般について、税理士が相談をお受けします。

日時: 水曜日 午後1時30分~4時20分

予約受付:電話または直接窓口で予約を受け付けします。

予約番号:0422-60-1921(当日のお申込みは午後4時まで)

【無料電話相談】東京司法書士会

司法書士が、電話にて一般市民の方々を対象に、おおむね10分程度の時間内で、一般的な法律知識の提供や問題解決のための法的なアドバイスを行います。

電話:03-3353-2700

受付時間:月曜日~金曜日 午前10時~午後4時

詳細はホームページをご覧ください。

HP:https://www.tokyokai.jp/consult/free_consult.html

【無料電話相談】弁護士相談

弁護士会による電話での無料相談が可能です。

一般市民の方々を対象に15分程度、法律に関するご質問にお答えします。

電話:0575-200-05

受付時間:月曜日〜金曜日 午前10時~午後4時

詳細はホームページをご覧ください。

HP:https://www.horitsu-sodan.jp/phone/

【無料相談】東京税理士会 武蔵野支部

東京税理士会武蔵野支部では、武蔵野税理士会館にて無料相談会を行なっています。

相談時間は40分以内です。詳細はホームページをご覧ください。

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-23-17高和ビューハイツ2階

電話:0422-55-2313

日時:第2水曜日 午後1時30分〜午後4時30分

【無料相談】東京都行政書士会 武鷹支部

不定期ですが、市役所等で無料相談会を行っていることがあります。

詳しくはホームページをご覧ください。

〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13

電話:0422-66-2902

8-2.士業

相続の際の悩みの内容別に、士業で適切な相談先をざっくりまとめたのが以下の一覧です。

- 相続人同士で揉めているなら……弁護士に相談!

- 相続税の申告や節税について聞きたいなら……税理士に相談!

- 不動産登記が必要なら……司法書士に相談!

- 資産に不動産が含まれておらず、相続人間でトラブルもないなら……行政書士に相談!

しつこい営業は一切致しません

相続のお悩みを無料で

プロに相談してみませんか?

不動産相続のプロであるスマイルネットが、

お客様一人ひとりに向き合ってお悩みを解決します。

相続のご相談・査定依頼、セミナーへのお申し込みは

電話・メールフォーム・公式LINEから受け付けております。

0422-38-5002 営業時間 9:00~19:00 年中無休(年末年始除く)

三鷹市・小金井市エリアも

お気軽にご相談ください